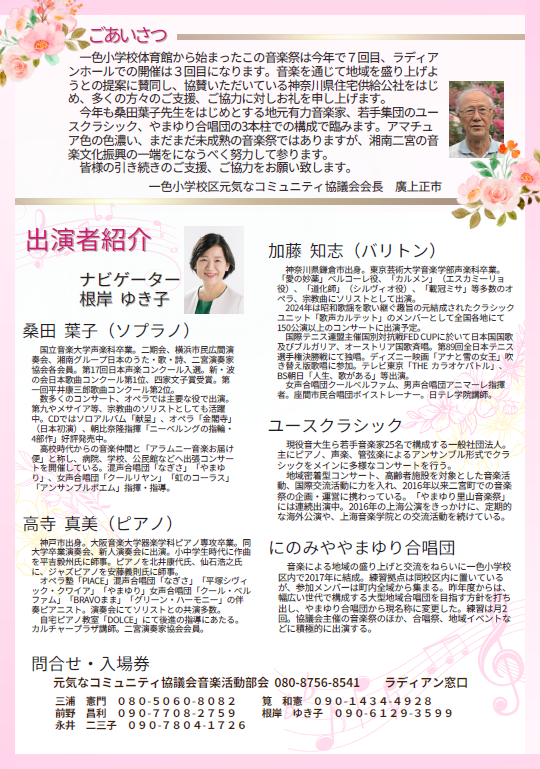

10/14(土) ラディアンにて「やまゆり里山音楽祭」を開催します。

多くの皆様のご来場をお待ちしております。

元気なコミュニティー協議会(ゲンコミ) 生涯学習連続講座

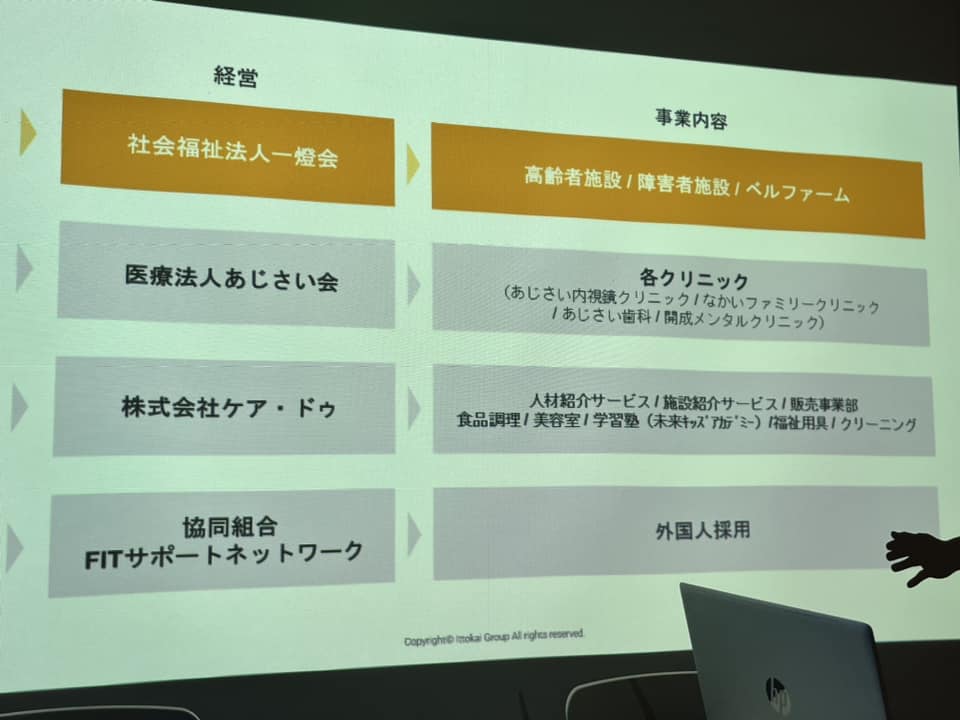

令和5年7月29日(土) 10時~12時 一燈会ザ・プライム(開成町)

「社会福祉法人 一燈会の老人福祉施設見学」

講師 石川裕一郎施設長ほか

この回は、百合が丘地区社協部会と合同で開催されました。

今回は開成町にある施設4か所をめぐり、一気に様々なタイプを見て研鑽を重ねる良い機会となりました。

二宮町を9時に出発し、現地では3グループに分かれて各施設を順番に説明対応いただいた。

①介護付き有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅 ザ・プライム

②住宅型有料老人ホーム ザ・プライム開成みなみ

③グループホーム はなの路

④地域密着型介護老人福祉施設 メゾン・開成

の4施設。

③のグループホームは共同生活の温かみが出ていて定員18名、中庭のある建物ではどの部屋からも採光がよい。④の地域密着型も比較的ゆったりと空間をとっているように感じました。

このメゾン・開成は特別養護老人ホームの地域密着型のため、開成町の方がお入りになれる施設です。

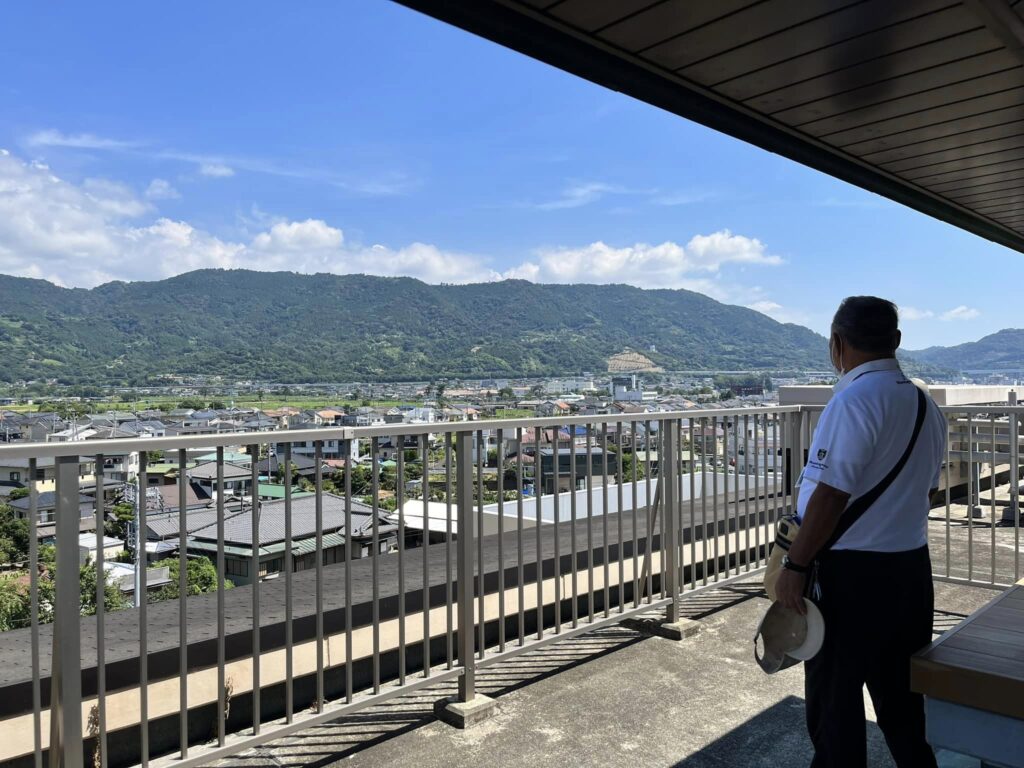

①はマンション暮らしの感覚で入居できる施設。立地環境を生かした屋上の足湯や展望風呂があるところもあります。

②は介護と医療と地域が融合した複合施設として、住宅型有料老人ホームのほか、短時間型デイサービスでは自費で受けられるリハビリや個別トレーニングメニュー、病児保育室、訪問看護ステーションと共に24時間365日介護サービス対応もする。

湘南ベルマーレとも提携し、ベルマーレの選手がここで働く時間もあり選手の可能性ややる気を引き出している。

現在建設中の施設もあり、地域は益々住みやすい環境が整えられていくようだ。

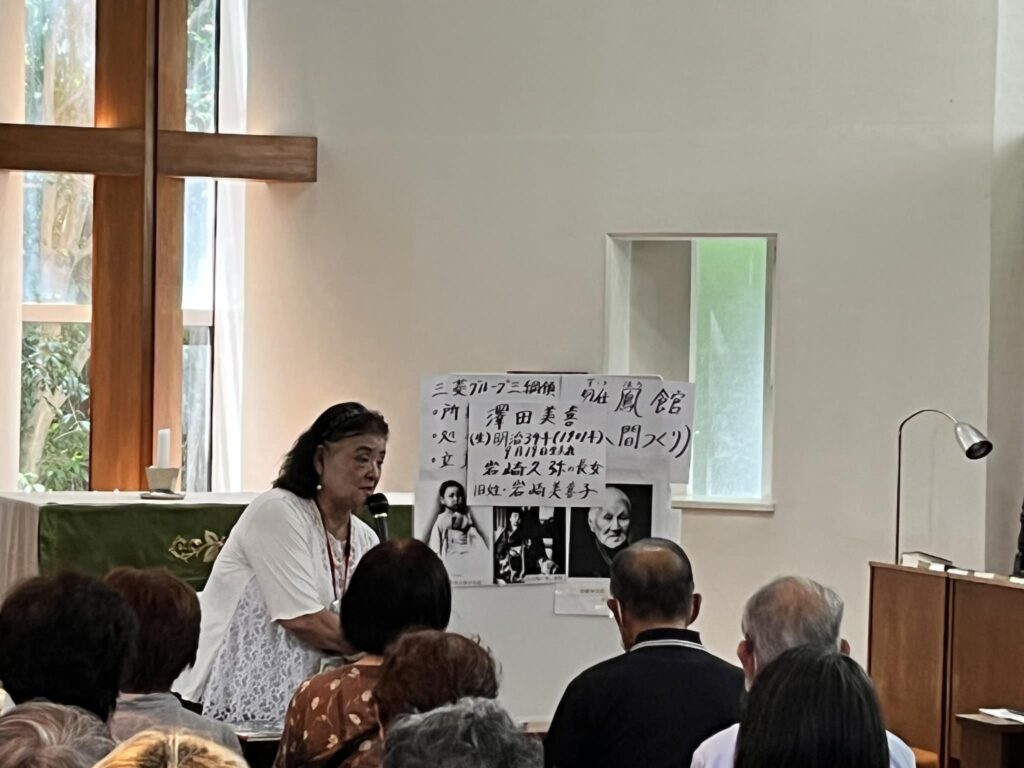

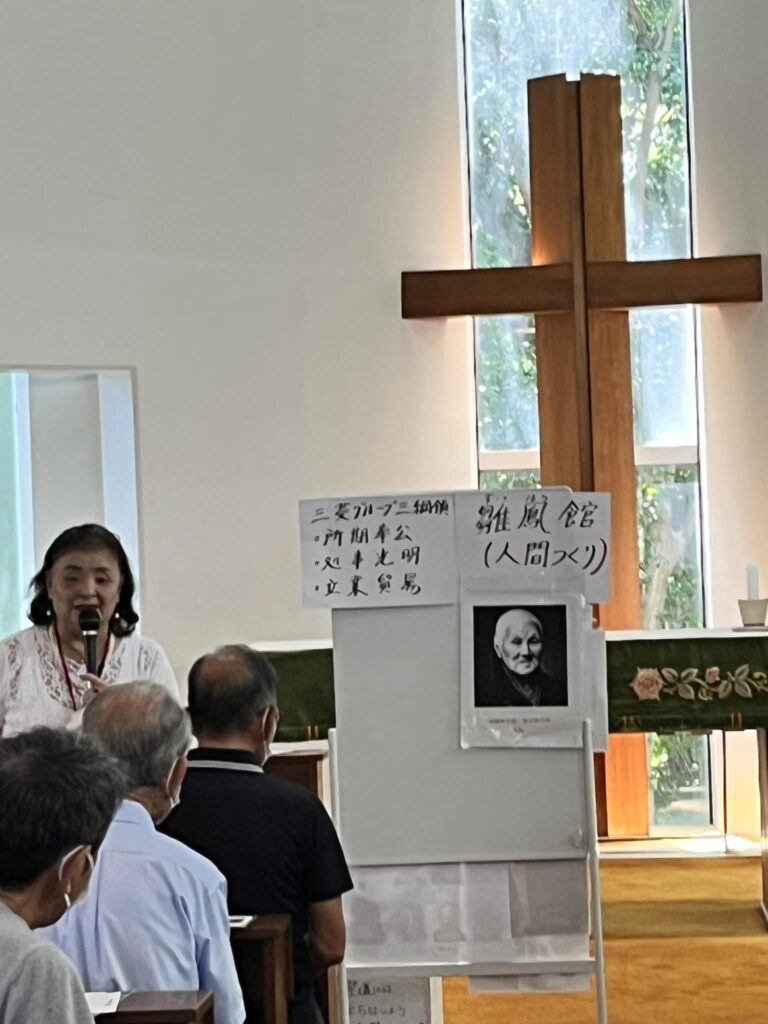

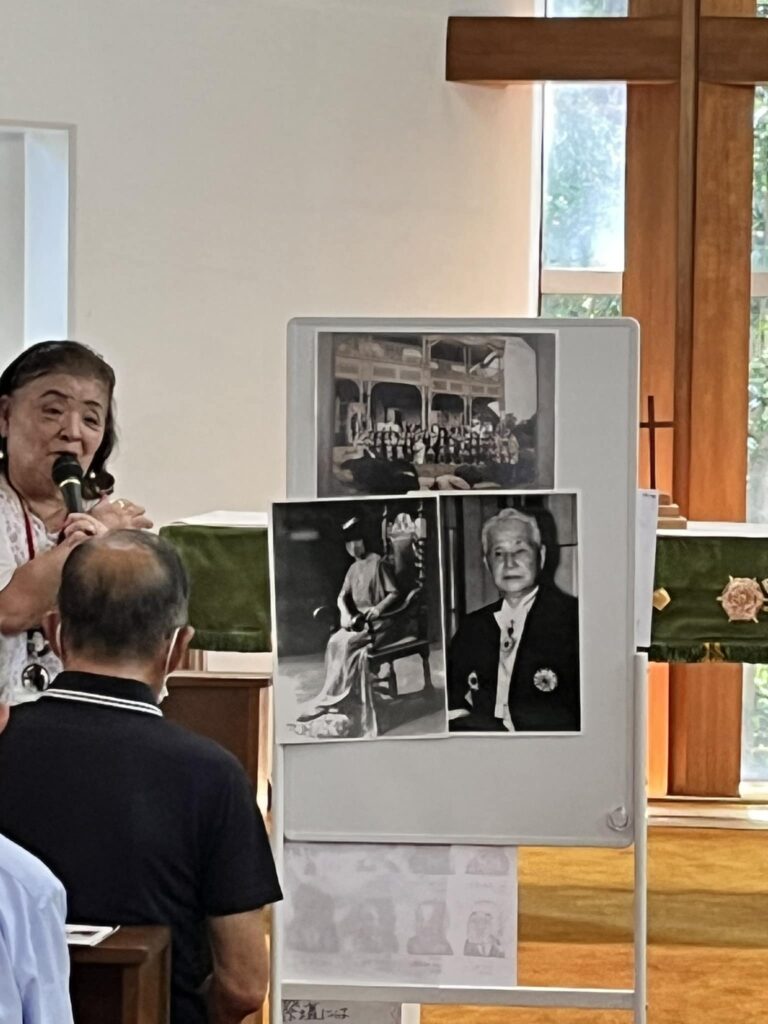

元気なコミュニティー協議会(ゲンコミ) 生涯学習連続講座

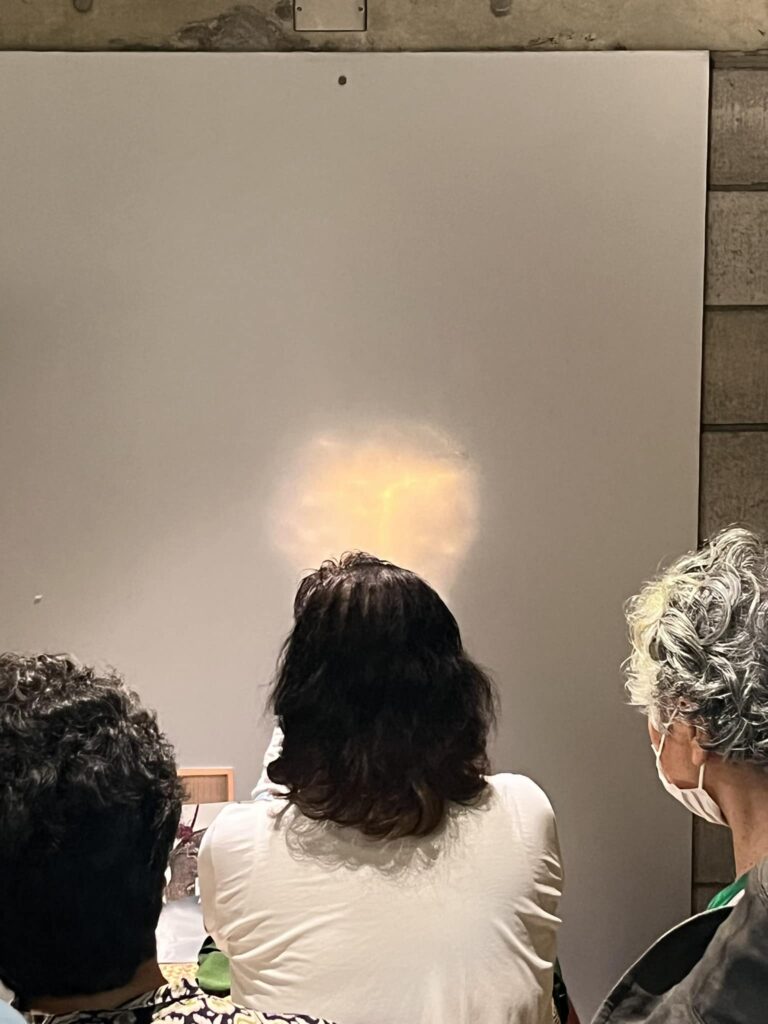

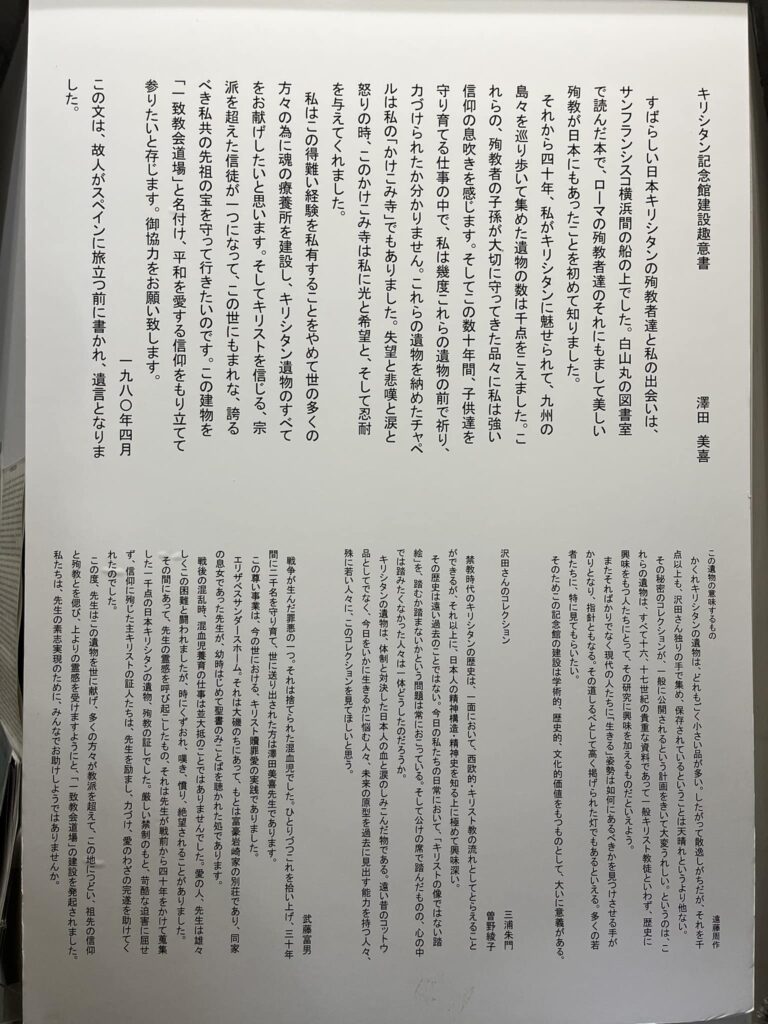

令和5年7月22日(土) 10時~12時 澤田美喜記念館(大磯駅前)

「エリザベス・サンダース・ホーム 澤田美喜女史のひととなり、仕事」

講師:武井 久江氏(語り部の会、あこ代表)

7月に開催した2回の講座は大盛況で、定員を超えてのお申し込みがありました。

町外に出て現場を見ながらの講座も関心の高い内容であることがうかがえます。

さて澤田美喜氏ですが、最初に見せて頂いた映画では、澤田美喜がエリザベス・サンダース・ホームを立ち上げる時の決心や心の揺れなどがわかりました。

澤田美喜生涯において残した3つの業績は、

1.エリザベス・サンダース・ホームの設立

2.ホームの子どもたちが通う学校、聖ステパノ学園の設立

3.隠れキリシタン遺物の収集

だそうです。

澤田美喜は三菱財閥の3代目総帥、岩崎久彌の6人兄弟の長女として明治34年に誕生。結婚相手は外交官、澤田廉三。

結婚を機にキリスト教に入信したこと、ロンドン駐在で出会った孤児院ホーム、三菱グループの教えである、名を残すより国や人々のために事業を行う考え方、息子の戦死、叔父が持っていた大磯の別邸、外交官夫人として培った人脈。

などなど、その人生の後半を、戦後の混血孤児救済活動に捧げるためのレールは整っていた、

とも言える豊かであり数奇である運命を背負う澤田美喜さんのお話。

講師の武井氏は実に細やかに整理された内容を、澤田美喜さんへの愛と温かさを持って

お話された。

「ママちゃま」と呼ばれ慕われた澤田美喜さんのことが、この夏テレビ放映されるとのこと。

《ぼく達は戦争を知らない 女性たちの戦争》

8月13日(日) テレビ朝日

13時55分~15時20分

案内人:SixTONES 松村北斗

海に近い低山の吾妻山は、越冬地へ移動する夏鳥などの中継地。吾妻山が中継地になっているわけ、その特徴を30年間にわたる観察記録をもとに分析。代表的な渡り鳥のヒタキ類を中心に、この地で休息し、栄養補給する鳥たちを紹介する。併せて秋の渡り観察に適した場所、観察のツボを披露する。

と き:9月16日(土)10:00〜12:00

ところ:町民センター 2Aクラブ室

講 師:斎木 邦弘 氏(二宮野鳥の会顧問)

参加費:500円

定 員:50名

主 催:一色小学校区元気なコミュニティ協議会

Web申込み https://forms.gle/4T9dVeJ4QLqPXcFJA

メール申込み gakusyu@gen-comi.jp お名前と講座名をご連絡ください。

.png)

二宮の郷土史をテーマにしてきた講師はこの間、古文書、地誌を読み、関連文書を収集してきた。講座ではその中心をなす地図や絵図40種以上をパワーポイントや会場内掲示で紹介。江戸から今日までの域内の盛衰、産業、文化、生活の変遷を多面的に語る。

“にのみや”を、深く知る、めったにない機会です。

と き:9月23日(土)10:00〜12:00

ところ:町民センター 2Aクラブ室

講 師:露木 泰彦 氏

参加費:500円

定 員:40名(申込多数は抽選)

主 催:一色小学校区元気なコミュニティ協議会

Web申込み https://forms.gle/3GDZqKY5P3tL6U1V9

メール申込み gakusyu@gen-comi.jp お名前をご連絡ください。

.png)

元気なコミュニティー協議会(ゲンコミ)

生涯学習連続講座

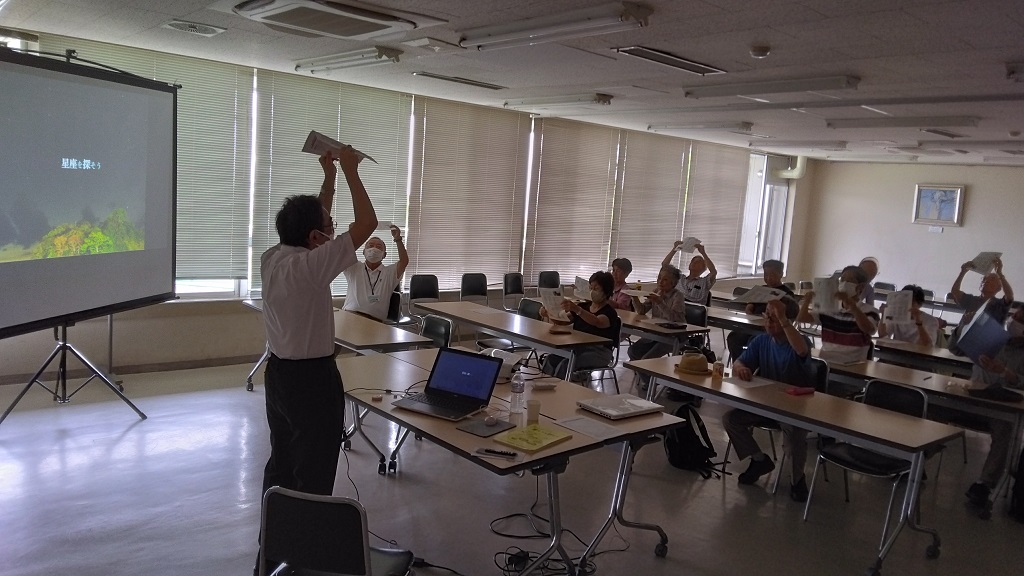

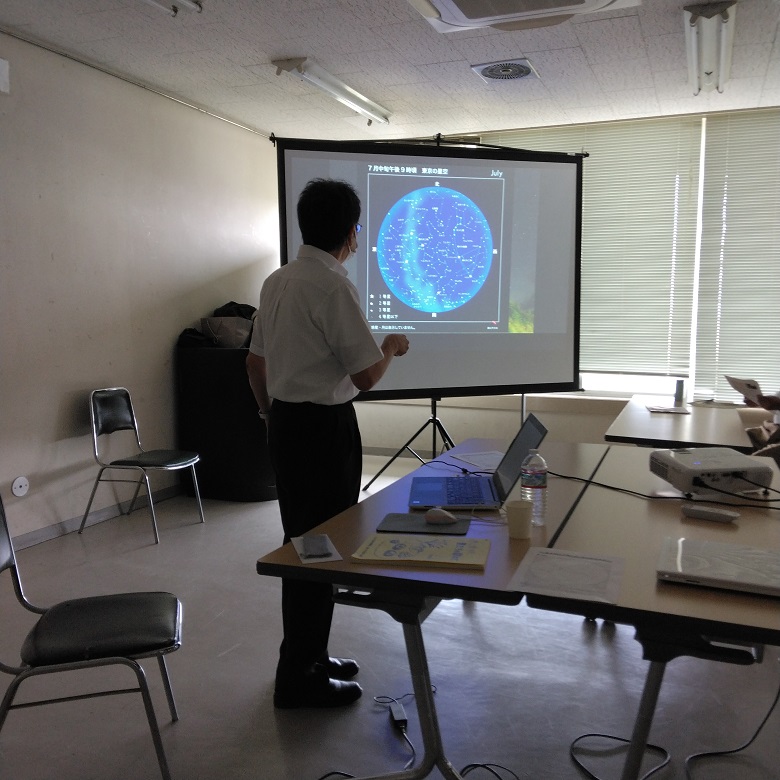

令和5年6月24日(土) 10時~12時 町民センター2Aクラブ室

「親子で楽しむ夏の星座」 講師 澤村 秦彦氏(元平塚市博物館長)

好評だった昨年の「冬の星空」に続いて、今回は夏の星空について講義いただきました。夏の夜空を観察するための入念な準備の方法から解説が始まりました。やみくもに夜空を見上げても星座を見つけにくいので、明るい目立つ星から見つけるコツを教わりました。手を握って拳をつくり、腕を星の方向にピンと伸ばして星と星の距離感をつかむ方法も教えてくださいました。

東寄りの空に浮かぶ明るい星を結んでできる三角形が「夏の大三角」です。これをきっかけに、はくちょう座、さそり座、おおぐま座、こぐま座をたどっていけば夏を代表する星座たちを観察して楽しむことができます。

私たちの太陽系がある銀河系を内側から眺めた姿が天の川として見えているようです。二宮町は、市街地としては星空がよく見えるそうです。よ~く目を凝らして眺めると、夏の大三角の中にキラキラときらめく天の川を見ることができるようですよ。

もう一つの楽しみは流れ星。この夏の見どころは、8月13日頃に最もよく見えるペルセウス座流星群。地球の軌道を横切る塵の帯に地球が突っ込んでいく時、地球と衝突したちりが大気との摩擦で燃えていく様子が、地上からは流れ星として見えるんですって。よく晴れていれば1時間に5、6個は見えるようです。なんともロマンチックな瞬間ですね。みなさんも夏の夜空を見上げてみてはいかがしょう。

敗戦から78年。多大な犠牲を払ったあの戦争の体験者は少なくなってきた。これまで二宮駅付近の空襲、米軍の相模湾上陸に備えた洞窟陣地調査など、地道な活動を続けてきた「戦時下の二宮を記録する会」の中心メンバーも今や90歳前後。戦争を直接知る最後の世代に、当時の体験と記憶、いま振り返っての想いを語ってもらう。

次代の担い手には、ぜひとも聞いて欲しい講座だ。

と き:8月12日(土)10:00〜12:00

ところ:町民センター 2Aクラブ室

講 師:戦時下の二宮を記録する会

参加費:300円

定 員:40名(申込多数は抽選)

主 催:一色小学校区元気なコミュニティ協議会

Web申込み https://forms.gle/M4imUVj9S6v4EDMo7

メール申込み gakusyu@gen-comi.jp お名前をご連絡ください。

.png)

※ 画像をクリックすると拡大表示(PDF表示)できます。